エアコンを使って部屋干しする時は、どんな使い方がいいの?

暖房機能と除湿機能の使い分けが重要だよ

エアコンのハテナ

- 部屋干しする時のエアコンの役割は?

- 洗濯物が乾きやすくなるエアコンの使い方は?

- 省エネエアコンの選び方は?

こんな疑問にお答えします。

使い分けるって、なんか面倒で難しいよね

部屋の温度を変える時と同じ感覚で使えばいいから簡単だよ!

本サイトでは、日々の生活に欠かせない洗濯を、今の生活様式にあった形で楽に時短するための方法やグッズを解説しています。

今回の記事では、部屋干し乾燥で洗濯物が乾きやすくなるエアコンの使い方について詳しく解説します。

部屋干しする時のエアコンの役割は?

教えて!

部屋干しする時のエアコンの役割は?

答え

部屋干しスペースを洗濯物が乾きやすい環境にするために、暖房機能と除湿機能を使い分けます

詳しく解説します。

部屋干しにはエアコンの暖房機能と除湿機能を使おう

エアコンには、部屋干しに役立つ2つの機能があります。

エアコン暖房機能の役割

- 室温を上げて、洗濯物に含まれる水分を蒸発させる

エアコン除湿機能の役割

- 湿度を下げて、洗濯物から蒸発した水分を周りの空気に拡散させる

部屋干しにとても役立つエアコンの暖房機能と除湿機能ですが、この2つの機能は同時には使えません。

同時に使えない?エアコンの暖房機能と除湿機能

エアコンの暖房機能と除湿機能を同時に使えない理由は、暖房と除湿の仕組みの違いにあります。

エアコンの除湿の仕組みは、暑い夏に冷えたコップを置いておくと水滴がつく結露と同じです。

室内の湿った空気を冷やして水分を取り除きます。

エアコン除湿の仕組み

湿った空気を取り込んで熱交換器で熱をうばう

熱をうばわれた空気が冷える

空気が冷えて結露した水分が熱交換器につく

水分はホースから外に排出

熱も室外機から外に排出

冷えて乾燥した空気を室内に戻す

冷えた空気の戻し方は除湿方式によって異なる

ここがポイント

空気を暖める暖房機能と、空気を冷やして湿度を下げる除湿機能は、同時に使えません

さらに詳しく

結露の仕組みやエアコンの3つの除湿方式(弱冷房除湿、再熱除湿、ハイブリッド除湿)の特徴は、下記の記事で詳しく解説しています。

-

弱冷房除湿や再熱除湿って?除湿方式で決まるエアコンの選び方

続きを見る

暖房機能と除湿機能を使い分けて部屋干ししよう

部屋干しをすると洗濯物が乾きにくいのは、部屋干しスペースが洗濯物が乾きやすい環境になっていないのが原因です。

洗濯物が乾きやすい環境

気温が高い

洗濯物に含まれる水分が蒸発しやすい

湿度が低い

空気中に蒸発した水分が拡散しやすい

風がある

洗濯物の周りの湿った空気と乾いた空気が循環しやすい

エアコンの暖房機能と除湿機能を使えば、気温が高く湿度が低い環境になりますが、仕組みの違いにより同時に使えないため2つの機能を使い分ける必要があります。

ここがポイント

エアコンの暖房機能と除湿機能を使い分けて、部屋干し環境を洗濯物が乾きやすい環境にします

部屋干しが乾きやすくなるエアコンの使い方は?

教えて!

洗濯物が乾きやすくなるエアコンの使い方は?

答え

部屋干しスペースが室温20℃以上、湿度60%以下になるように調整します

詳しく解説します。

洗濯物が乾きやすくなる室温と湿度にしよう

洗濯物が乾きやすくなる室温と湿度には目安があります。

乾きやすい室温と湿度の目安

- 室温は20℃以上で洗濯物が乾きやすくなる

- 湿度は60%以下で洗濯物が乾きやすくなる

暖房機能で室温を20℃以上にする時季は?

気温が高いと、洗濯物に含まれる水分が蒸発しやすくなって乾きやすい環境になります。

洗濯物が乾きやすくなる目安は気温20℃以上です。

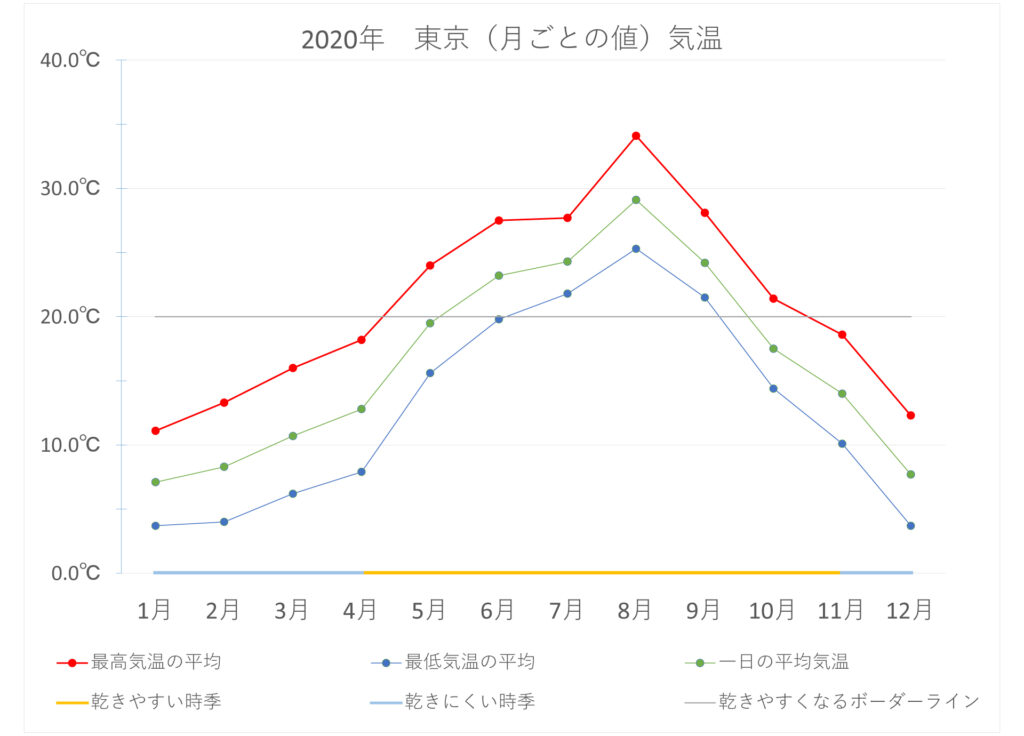

室温を20℃以上にするために暖房機能を使う機会が多くなる時季を、2020年の東京の気温を例に見てみましょう。

東京 2020年(月ごとの値)気温

気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2020&month=&day=&view=p1)より引用

注目するのは最高気温の平均(赤いグラフ)です。

ひと月の最高気温の平均が20℃を下回っている月は、部屋干しをする時も暖房を使う日が多くなります。

最高気温の平均(赤いグラフ)が20℃を下回っているのは、11月から4月までです。

ここがポイント

11月から4月は、室温を20℃以上に上げるために暖房機能を使う機会が多くなります

除湿機能で湿度を60%以下にする時季は?

湿度が低いと、洗濯物から蒸発した水分が拡散しやすくなって乾きやすい環境になります。

洗濯物が乾きやすくなる湿度の目安は60%以下です。

快適な湿度のハナシ

人が快適に過ごせる湿度は40%から60%で、40%以下になるとウィルスが、60%以上になるとカビが発生しやすくなります。

部屋干しの理想は50%以下ですが、洗濯物を干しただけ10%以上湿度があがるので、特に梅雨時期などはなかなか50%以下にはなりません。

部屋干しでは湿度が60%以上にならないようにしましょう。

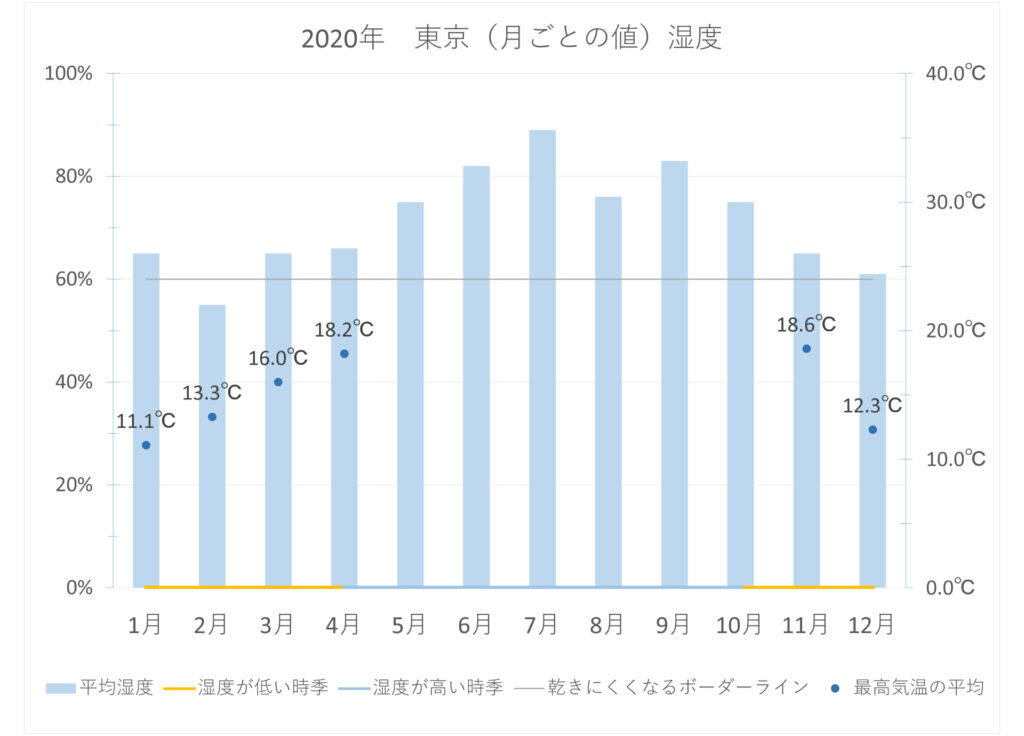

湿度を60%以下にするために除湿機能を使う機会が多くなる時季を、2020年の東京の湿度を例に見てみましょう。

東京 2020年(月ごとの値)湿度

気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2020&month=&day=&view=p1)より引用

5月から10月にかけては、平均湿度が60%を大きく上回っています。

11月から4月にかけても平均湿度が60%を超えている月がほとんどですが、この時季は最高気温の平均が20℃を下回っています。

除湿するためには空気を冷やす必要があるので、この時季に除湿機能を使うとさらに室温を下がり、洗濯物が乾きやすい環境になりません。

エアコンの3つの除湿方式のひとつ再熱除湿は、冷えた空気を暖めてから室内に戻しますが室温が上がるほどの熱量はありません。室温が下がる弱冷房除湿と異なり室温が変わらないのがメリットです。

11月から4月は暖房機能を優先した方が良さそうです。

ここがポイント

5月から10月は、湿度を60%以下に下げるために除湿機能を使う機会が多くなります

部屋干しでも気になるエアコンの省エネ性能は?

教えて!

省エネエアコンの選び方は?

答え

通年エネルギー消費効率(APF)で省エネ性能、期間消費電力量でランニングコストが比較できます

詳しく解説します。

通年エネルギー消費効率(APF)は省エネ性能の目安

通年エネルギー消費効率(APF)とは、エアコンの省エネ性能の目安となるように、日本の国家規格であるJIS C 9612:2013に基づき定められたものです。

年間を通じてエアコンを使用したとき、1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量(期間消費電力量)で除した、性能評価指標です。この値が大きいほど省エネ性が高いといえます。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会(JRAIA)期間消費電力量を省エネ性のめやすにお選びください(https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html)より引用

ここがポイント

通年エネルギー消費効率(APF)の数値が大きいほど、省エネ性能が高い機種です

商品サイトの仕様ページやカタログの仕様欄のほか、店頭で見かける統一省エネラベルにも通年エネルギー消費効率(APF)が記載されているので、商品選びの目安になります。

三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-FZ4022Sの統一省エネラベルを元に加工

期間消費電力量はランニングコストの目安

期間消費電力量とは、エアコン購入時にランニングコスト(使い続けるために必要な費用)の目安となるように、日本の国家規格であるJIS C 9612:2013に基づき定められたものです。

エアコンの省エネ性を表す指標として期間消費電力量(kWh)をエアコンのカタログに記載しています。エアコンご購入時には、この値をランニングコストのめやすとしてご確認ください。 (JIS C 9612:2013)

―算出基準―

一般社団法人 日本冷凍空調工業会(JRAIA)期間消費電力量を省エネ性のめやすにお選びください(https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html)より引用

外気温度:東京をモデルとしています。

設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃

期間:冷房期間(5月23日~10月4日)暖房期間(11月8日~4月16日)

時間:6:00~24:00の18時間

※算出基準は一部抜粋

家電の中でも年間電気代が高いエアコンにとって、ランニングコストの目安となる期間消費電力量は重要です。

エアコンの購入時には必ず確認しましょう。

ここがポイント

期間消費電力量の数値が小さいほど、年間を通じた消費電力量が少ない機種です

期間消費電力量の算出基準には、冷房期間と暖房期間が設定されています。

冷房期間(5月下旬から10月上旬)も暖房機能(11月上旬から4月中旬)も、部屋干しのために除湿機能と暖房機能を使う期間と一致しますので、部屋干し用として使用した場合の消費電力量の目安にもなりそうです。

実際に年間電気代で比較してみよう

期間消費電力量を元に年間の電気代を計算して、実際に比較してみましょう。

1年間の電気代は、期間消費電力量を使った計算式で求めます。

1年間あたりの電気代計算式

期間消費電力量(kWh) × 電気代単価(円/kWh)=1年間あたりの電気代

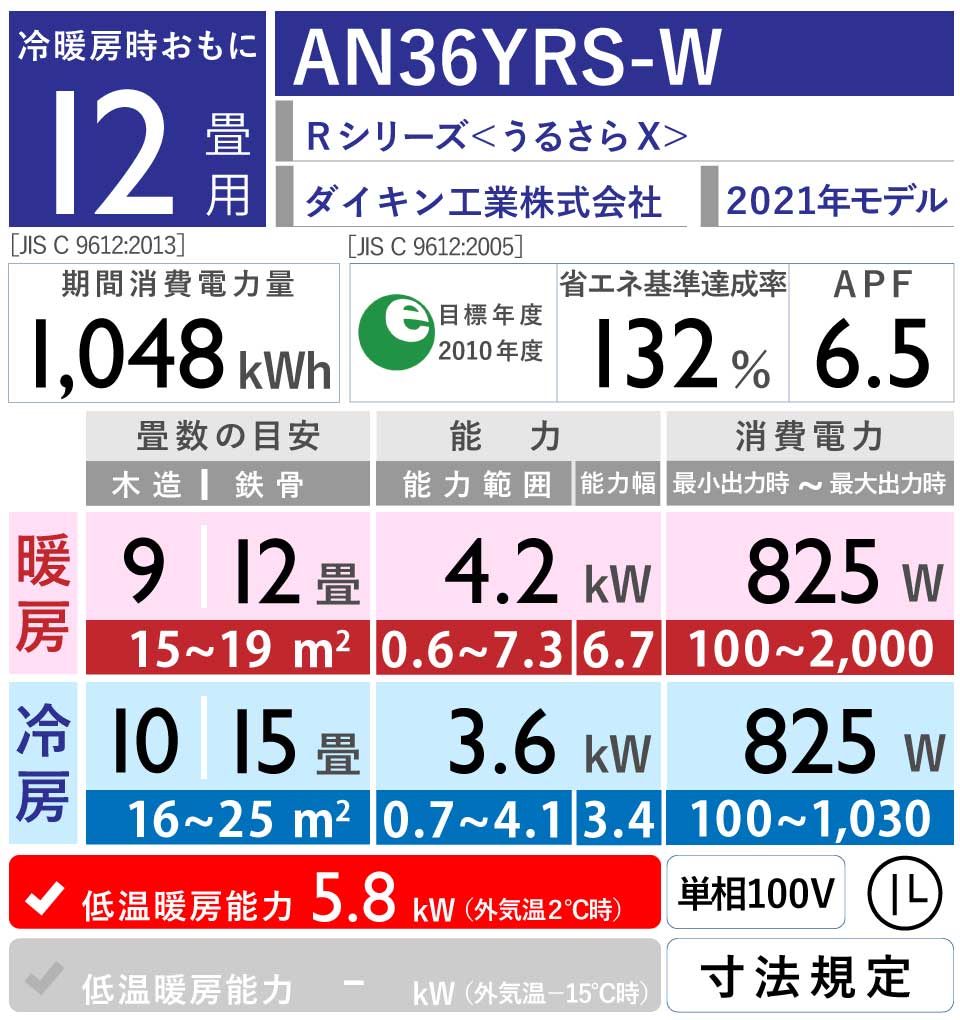

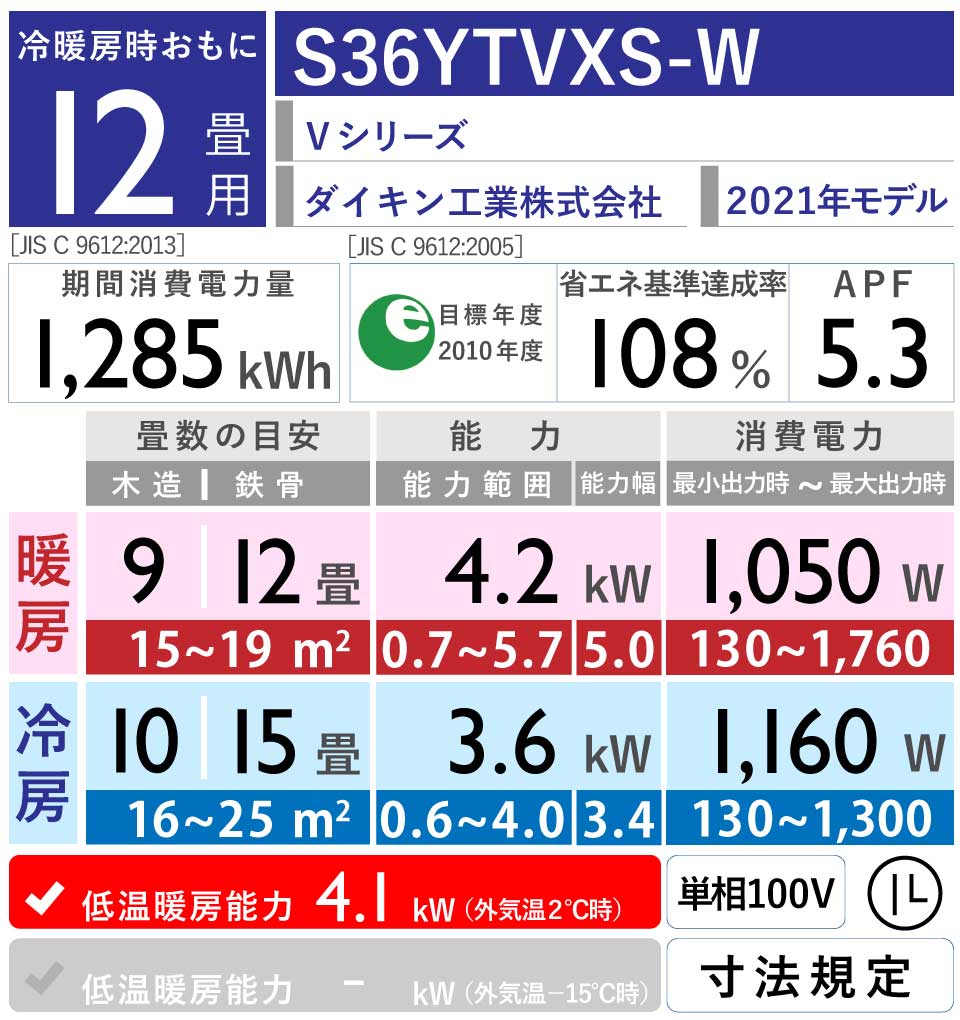

今回は、この2機種の年間電気代を比較してみましょう。

Rシリーズ<うるさらX>AN36YRSは、AI快適自動運転モードがついていて、換気しながら、加湿・除湿、冷暖房できるダイキンのフラッグシップモデル。

もう一つのVシリーズS36YTVXSは、換気しながら、除湿、冷暖房できるダイキンの多機能なスタンダードモデル。

どちらも2021年モデルです。

年間電気代を求めるために必要な電気代の単価は、27円/kWhで計算します。

電気代は電力料金と使用時間で算定されます。電力料金は地域により異なる場合がありますので、家電公取協では、電気事業連合会のご協力により得られた全国の電力料金を踏まえ、目安単価を決めています。現在の目安単価は、27円/kWh(税込)です。

よくある質問 Q&A|公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会(https://www.eftc.or.jp/qa/)より引用

| 機種名 | 年間電気代 |

|---|---|

| うるさらX AN36YRS | 1,048kWh×27円/kWh=29,344円/年 |

| Vシリーズ S36YTVXS | 1,285kWh×27円/kWh=34,695円/年 |

| 差額 | 5,351円/年 |

同じ2021年モデルでも、年間で約5,000円も差が出るのはスゴイですね。

ただ、この2機種は価格にも開きがあります。

| 機種名 | 価格(税込・2021年9月現在) |

|---|---|

| うるさらX AN36YRS | 約290,000円~ |

| Vシリーズ S36YTVXS | 約135,000円~ |

| 差額 | 155,000円 |

購入価格の差額155,000円を電気代でカバーするためには、29年も使い続ける計算になります。

エアコンの買い替えの目安は購入から約10年と言われています。

ここがポイント

年間電気代で比較する時は1年間の電気代だけではなく、10年分の電気代と本体価格の差額も比較しましょう

まとめ

部屋干しで洗濯物が乾きやすくなるエアコンの使い方は?のポイント

部屋干しする時のエアコンの役割は?

- エアコンの暖房機能と除湿機能を使い分けて、部屋干し環境を洗濯物が乾きやすい環境にします。

部屋干しが乾きやすくなるエアコンの使い方は?

- 11月から4月は、室温を20℃以上に上げるために暖房機能を使う機会が多くなります。

- 5月から10月は、湿度を60%以下に下げるために除湿機能を使う機会が多くなります。

部屋干しでも気になるエアコンの省エネ性能は?

- 通年エネルギー消費効率(APF)の数値が大きいほど、省エネ性能が高い機種です。

- 期間消費電力量の数値が小さいほど、年間を通じた消費電力量が少ない機種です。

今回は以上です。